2025年09月12日

2025年12月23日

製品

直動メーカーでは初取得!LMガイドの評価試験方法で取得したTÜV SÜD認証とは?

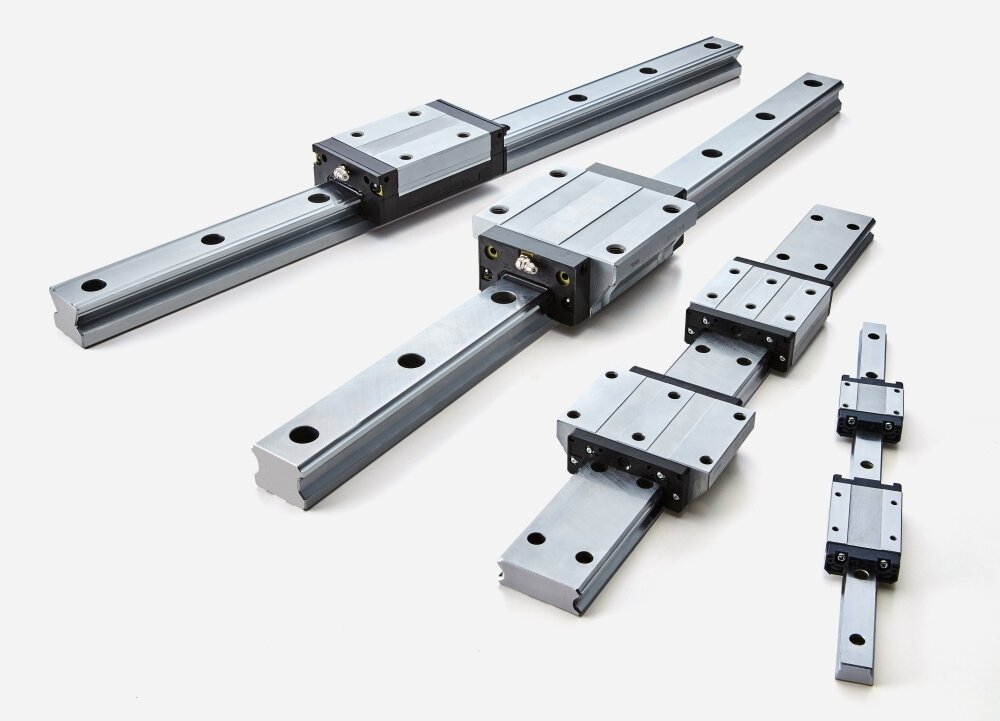

LMガイドはTHKの主力製品であり、工作機械、半導体製造装置、一般産業機械のみならず、医療機器、自動車、鉄道など幅広い分野でも使用されています。どの事業分野においても、カタログに記載されている基本動定格荷重はLMガイドを選定するうえで重要な性能の一つとなります。THKはLMガイドの信頼性向上・品質維持、リスク低減などを目的として、直動システムメーカーでは初めてのTÜV SÜD(テュフ ズード)による認証を取得しました。今回の製品ジャーナルでは、認証を取得した基本動定格荷重の実証試験を行う試験方法についてご紹介します。

世界の産業を支える LMガイド

LMガイドとは

THKは、これまで困難といわれてきた機械の直線運動部のころがり化を独自の技術により実現し、1972年「直線運動案内(Linear Motion Guide – LMガイド)」として世界で初めて製品化しました。この直線運動部のころがり化は、メカトロニクス機器の高精度化・高速化・省力化など、機械性能を飛躍的に向上させました。

LMガイドの基本動定格荷重

次に、LMガイドの基本動定格荷重について説明します。LMガイドの基本動定格荷重Cは、一群の同じLMガイドを同一条件で個々に運動させたとき、ボールを使用したLMガイドの場合では定格寿命L=50km、ローラーを使用した場合ではL=100kmとなるような、方向と大きさの変動しない一定の荷重を指します。この基本動定格荷重はLMガイドがもつさまざまなパラメータをもとに計算され、形番や大きさによって異なります。LMガイドを選定、設計する際にはカタログに記載されている基本動定格荷重をもとに寿命計算を行います。

基本動定格荷重と寿命の関係

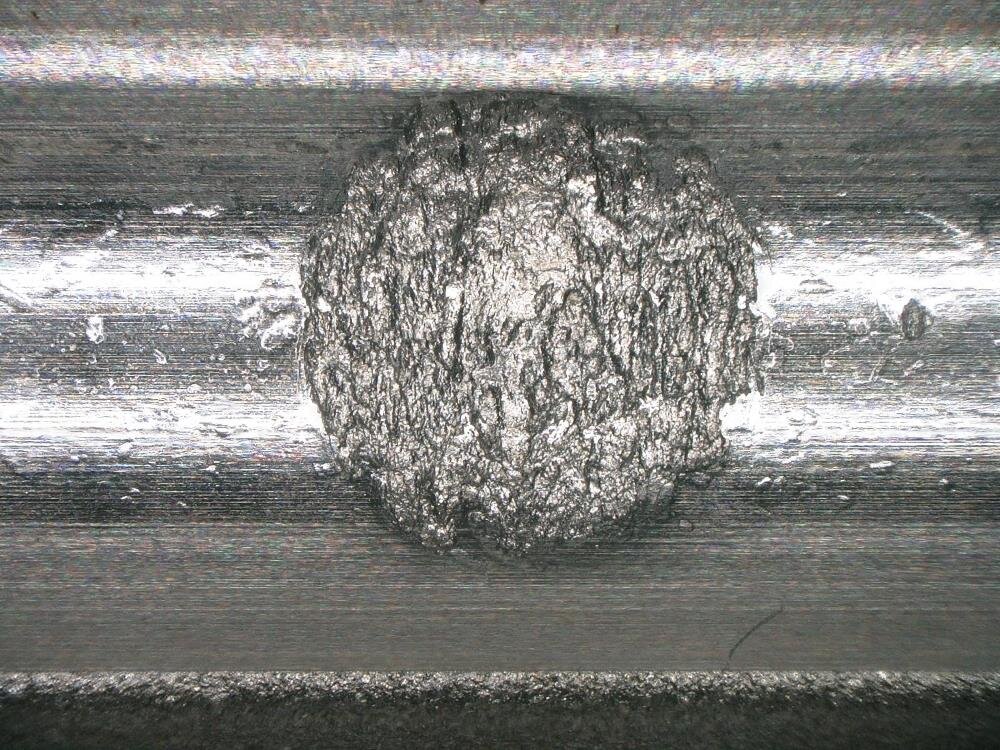

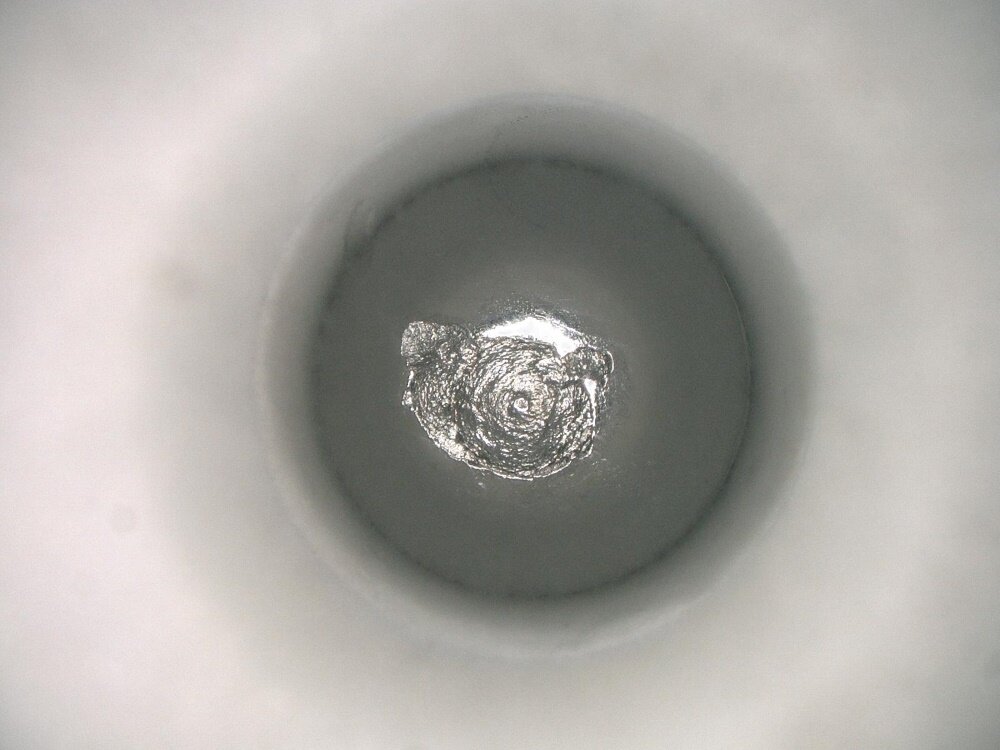

LMガイドが直線運動を繰り返すとき、転動面と転動体が繰り返し荷重を受けることで、内部に金属疲労による亀裂が発生します。この亀裂が表面まで進展すると、最終的に金属部がうろこ状に剥がれるフレーキング(スポーリングとも呼ぶ)が発生します。LMガイドの寿命はこのフレーキングが発生するまでの総走行距離を指します。LMガイドの90%がフレーキングを起こすことなく走行する距離をL10寿命と呼び、簡易理論式ではL10=(C/P)3×50(km)で計算されます。ここでCは基本動定格荷重、PはLMガイドに作用する荷重を表します。つまり、作用荷重Pが一定の場合、基本動定格荷重Cが大きいほど寿命に到達するまでの距離が長くなり、LMガイドの交換作業の頻度が減少するためコストダウンにもつながります。ただし、過剰なスペックの形番を選定すると、スペースの制約や機械の重量増加などで不利になるケースがあるため、コンパクトかつ基本動定格荷重が大きいLMガイドを選定することが必要です。

実証試験で信頼性を確認

LMガイドの基本動定格荷重と寿命の関係についてご紹介しましたが、形番ごとに算出された基本動定格荷重が実証試験で満足することを確認して、はじめて信頼性のある製品としてお客様に届けることができます。そこで、THKで実際に行っているLMガイドの実証実験について簡単にご紹介します。

- LMガイドを評価試験機に規定の手順で取り付ける。

-

LMガイドに、ある一定の試験荷重を与える。

-

規定条件にてLMガイドを走行させる。

- LMガイドの転動面または転動体にフレーキングが発生する。

- 複数のLMガイドについて評価試験を行い、フレーキングが発生した距離をワイブル分布*にてL10寿命を計算する。

*ワイブル分布とは、製品や材料の寿命や強度を統計的に評価するために用いられる確率分布です。

最終的に、「実証試験によるL10寿命 > 理論式によるL10寿命」 となれば、カタログに記載されている基本動定格荷重を満足していると判断できます。ただし実証試験が信頼性のあるものでなければ、そこから得られる試験結果にも信頼性はありません。そこでTHKではこの実証試験を行う試験方法、試験設備、試験環境について厳密に管理を行い、再現性の高い試験を実施することで、算出された基本動定格荷重の信頼性を確保しました。

TÜV SÜDについて

THKは厳密な管理により実証試験を行っていますが、更なる信頼性向上に向けて、第三者機関であるTÜV SÜDの認証を取得しました。TÜVはドイツを拠点とした複数の独立した組織であり、TÜV SÜDはドイツ南部のミュンヘンに拠点を置き、自動車、産業機械、建設、エネルギー、医療機器など多岐にわたる分野で検査、認証、試験、コンサルティングサービスを行っています。日本国内においても、多くのメーカーがTÜV SÜD認証を取得しています。TÜV SÜD認証は、機械・電子機器や医療製品などの製品に対して、安全性や機能の有効性を証明するものです。

これは2025年12月時点での最新バージョンです。以後3年ごとに更新される予定です。

TÜV SÜD認証の取得

THKで取得したTÜV SÜDの認証について説明します。

試験仕様書

THKでは基本動定格荷重の評価を行うための試験仕様書を定めています。この試験仕様書はDIN 631*1、DIN/ISO 14728-1*2、DIN/ISO 17025*3、DIN/ISO 281*4に沿って作成されており、国際規格に準じた内容となっています。この試験仕様書は、信頼性のある内容となっています。

評価試験機

実証試験に用いる評価試験機は一度に複数のLMガイドの評価が可能であり、また寿命に与える各種影響を排除、低減するように設計されています。この評価試験機は、各拠点で複数台所有しています。

試験条件

LMガイドの寿命に影響を及ぼす試験条件の要因は多岐に渡ります。THKではこれらの要因を全て洗い出し、影響を及ぼす要因を排除し、かつ各試験条件に厳しい公差を設けて、上記試験仕様書に記載しています。

確認項目

実証試験は測定や確認項目が多岐に渡ります。それぞれの項目において、設定した試験条件に対して公差を満足しているかを厳しく測定、管理しています。これらの手順を試験仕様書に基づいて確実に行うため、膨大な作業要領書やチェックリストを作成して、作業の安定化を図り、高品質で高い信頼性の結果を得られるようにしています。

評価者

実証試験は試験部門内のトレーニングを受けた有資格者のみが評価できます。 訓練を受けた者に限定することで、信頼性のある結果が得られます。

測定機器

実証試験に用いる測定機器類は定期的に校正され、国家基準にトレーサブルな状態であり、常に信頼できる状態となっています。

グローバルな評価体制

海外工場を含め、試験設備を持つ各拠点で同じ評価ができる環境を構築し、グローバルな評価体制を取っています。評価拠点が異なっても、試験仕様書、作業要領書により同じ品質で評価試験が実施できます。

これらの内容について、すべてTÜV SÜDからの承認をいただき、THKで実施する実証試験方法について信頼性があるものと評価され、認証を取得しました。これによりTHKは認証書および認証マークを取得することが可能となります。このオクタゴンマークはTÜV SÜDの厳格な審査を通過し、信頼性と安全性が確認された証であり、製品やサービスが特定の安全基準や品質基準を満たしていることを証明するものです。

*1:DIN 631 直動ガイドの基本動定格荷重の検証のための試験条件について記載

*2:DIN/ISO 14728-1 転がり軸受の基本動定格荷重と定格荷重の計算方法について記載

*3:DIN/ISO 17025 試験所および校正機関が試験および校正を実施する際に必要な品質管理システム、技術的要件、および管理要件について記載

*4:DIN/ISO 281 転がり軸受の基本動定格荷重と寿命の計算方法について記載

TÜV SÜD認証によりさらなる信頼性向上を目指して

これらの取り組みにより、THKのLMガイドは高い信頼性を実現し、お客様に安心してご使用いただける製品となっています。特にTÜV SÜD認証は約20年にわたり継続して審査・維持しており、THKの製品が国際的な安全基準と品質基準を満たしていることを証明しています。TÜV SÜDによる厳格な審査を受けることで、お客様に対してさらなる信頼性という付加価値を提供しています。THKは直動システムのパイオニアとして、これからも技術革新と品質向上を追求し続け、THK製品の信頼性向上に努めます。

THKの品質保証体制(THKサイト)