自然災害や感染症の蔓延などは起こらないに越したことはありませんが、不測の事態というものは防ぎようがありません。では、そのような事態に直面した場合でも、企業が今まで通り事業継続していける保障はどのくらいあるのでしょうか?今回は、緊急事態においても事業を継続していくために必要な対策に加え、THKの機器免震による地震対策を具体例としてご紹介します。

BCP(事業継続計画)とは

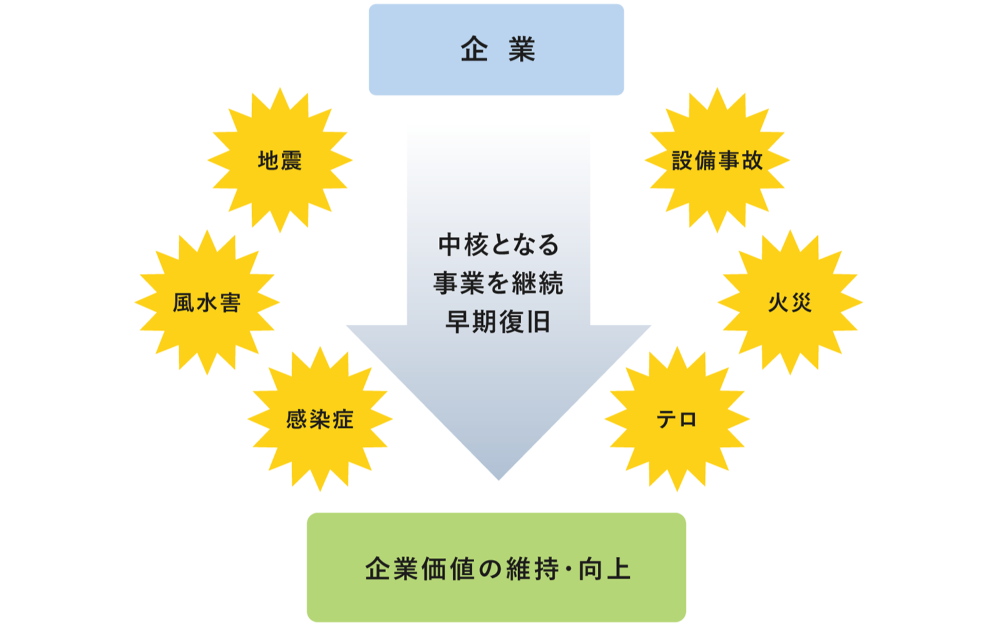

Business Continuity Planの略で、災害やコロナウイルスなどの感染症といった急激な環境変化が生じた際に、企業側が雇用している従業員と経営資源への被害を最小限に抑え、人員の安全確保を行った上で、事業の継続や早期復旧を図るための計画のことを指します。

昨今の環境変化による自然災害に対応するため、すべての企業において災害発生時における人命の安全確保と、事業を継続する上で必要な施策です。2011年の東日本大震災で多くの企業が被災した経緯などから、BCP対策が改めて注目され始めました。

BCP対策を実施する2つの大きな目的

従業員や会社を守る

企業の一番の資産である従業員は事業を安定させ、成長させていくためにも欠かせません。

自然災害や感染症が起きても安全・安心に業務が行えるようしっかりとした対策を講じて守らなければなりません。

企業としての価値を高める

緊急事態に直面しても、災害を最小限にとどめ、中核となる事業が継続できる状態、あるいは早期復旧ができる状態であれば、倒産や事業縮小を余儀なくされることもありません。

長く安心して働ける企業として採用面でも大きな強みを発揮します。また、こうした企業は顧客の信用を維持し市場関係者から高い評価を受けることになり、企業価値の維持・向上に繋がります。

出典:経済産業省 中小企業庁ウェブサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_c/bcpgl_01_1.html)の図表をもとにTHK株式会社が作成

BCPの想定するリスク

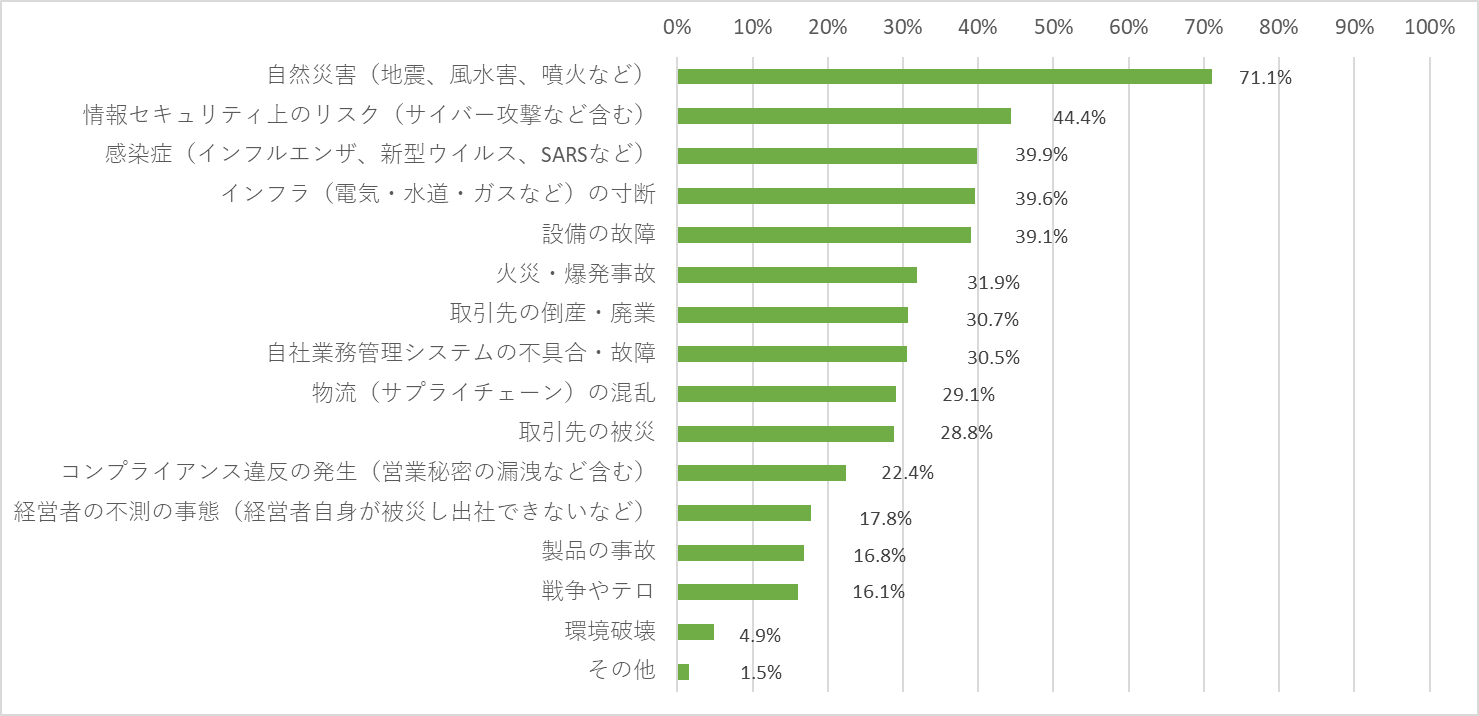

企業に想定されるリスクはいくつか挙げられます(下図参照)。その中でも自然災害に対するリスクが最も高いとされています。特に日本では、地震により会社の財産ともいえる設備に大きな被害を受け、サプライチェーンが寸断されるという経験があります。このような状況を踏まえ、想定されるリスクに対して十分な備えをしておくことが重要です。

注:母数は、事業継続計画(BCP)を「策定している」「現在、策定中」「策定を検討している」のいずれかを選択した企業5,705社

出典元:株式会社帝国データバンク『事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2024年)』

https://www.tdb.co.jp/report/economic/7llbf4-_jo/

過去の地震における企業の災害事例

地震大国の日本では、過去の地震における企業の災害も甚大なものになります。

代表的な例は以下の通りです。

- 平成16年10月23日 新潟県中越地震

半導体工場が復旧に時間を要してしまい取引先喪失により経営問題に直結

- 平成19年7月16日 新潟県中越沖地震

エンジン部品の工場被災で多くの自動車メーカーに影響

平成19年7月期自動車生産台数87.6万台(13万台減産)

資料:自動車統計月報(社団法人日本自動車工業会)

日本経済2007-2008(内閣府)

- 平成23年3月11日 東日本大震災

多くの工場で被害が発生し、部品や原料の供給が止まり、生産支障の影響がサプライチェーンを介し、日本全国、海外にまで影響

- 平成28年4月14日、16日 熊本地震

半導体工場や部品メーカーで被害あり

東日本大震災による工場内での被害

東日本大震災では広い地域でたくさんの企業の装置や設備が被害に遭い、生産がストップすることでサプライチェーンが崩壊しました。その影響は日本全国や海外にも及びました。

この地震を機に被害を最小限に抑え生産をできるだけ止めないよう、工場内の重要な機器や設備への機器免震の導入の検討が増えました。

工場や生産現場での機器免震での地震対策

高価で重要な装置である半導体製造装置や三次元測定機、各種検査機類はもちろんですが、大事な商品や仕掛かり品を保管している棚などにも機器免震の採用が広がっています。

機器免震の導入効果

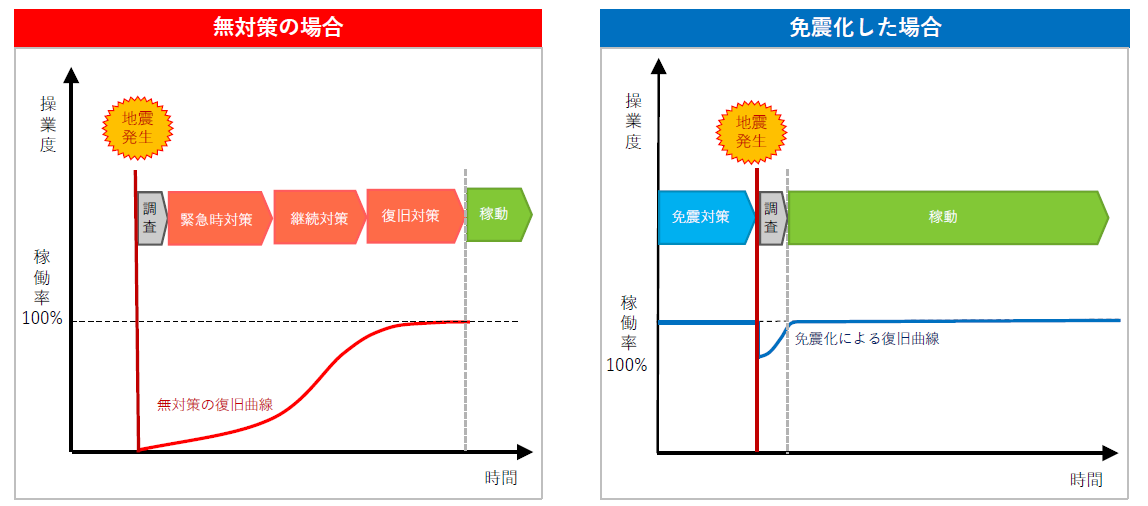

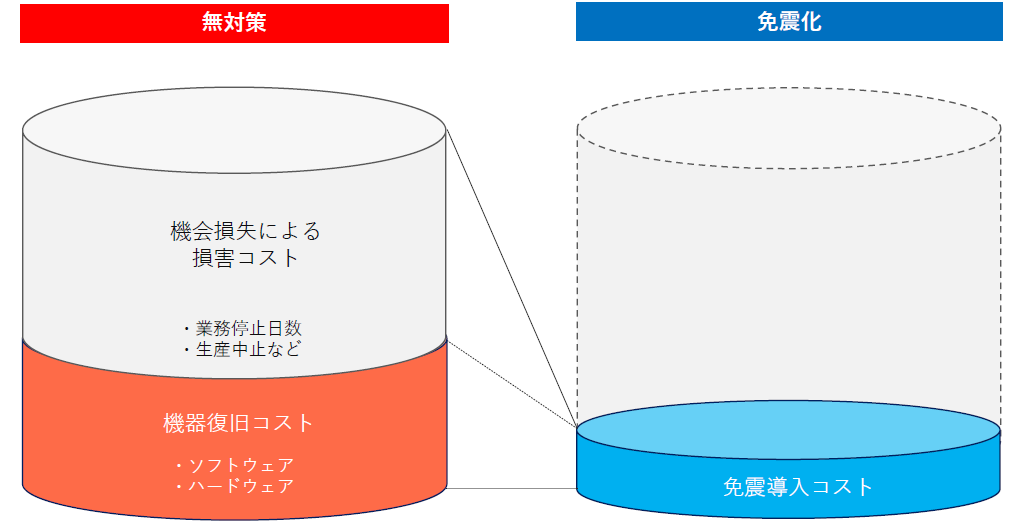

BCPの一環として免震を導入することは「設備の早期復旧」と「トータルコスト削減」という2つの効果が下図の通り期待できます。

地震被災時の早期復旧については、ご覧のとおり従来の無対策だと、地震発生から調査・緊急時対策・継続対策・復旧対策と多くの対策を経て、ようやく再稼動となります。被害が大きければ大きいほど再稼動までに時間がかかる分、機会損失が大きくなり、中には倒産する会社も出てきます。それに対して免震化した場合は、被災直後から、または調査後すぐに再稼動が可能となりますので、それによる機会損失も最低限に抑えることができます。無対策のときと比べると再稼動までにかかる期間には大きなギャップがあります。

2つ目の効果として被災時のトータルコスト削減が挙げられます。地震被災時、従来の無対策だと機器の復旧費用に加え機器復旧までの生産・業務停止による機会損失で、損害コストが膨大になる危険性があります。それに対して免震化した場合は、免震の初期導入コストこそかかりますが機器の復旧コストや機会損失のコストがかからないため、トータルとしては、無対策より大幅なコスト削減に繋がります。

この早期復旧とトータルコスト削減の2つのポイントが、機器免震を導入することにより得られる効果となります。

THKでは、今回ご紹介した機器免震装置以外にもフロア丸ごとの床免震装置などもラインナップしております。今日明日にでも起こりうる地震に備え、対策を検討してみてはいかがでしょうか。免震装置につきましては、弊社 ACE事業部へお気軽にお問い合わせください。

免震の詳細はこちら(THK免震ウェブサイト)